亥の子行事:私が民俗学で学んだこと。

私は、学生時代、民俗学を学びました。 今から約四十年前のことです。

ちょうど3回生の時、竹田聴洲先生(その時点では同志社大学に所属)の「民俗学概論」を受講することになりました。まだ竹田先生のことをあまり知らなかったのですが、その講義で話されるフィールドは、なんと私が住んでいる亀岡市や北桑田郡といった身近な場所ばかりでした。また子どもの頃に見聞きした事例も次々に紹介されたのです(竹田先生は同志社大学教授でしたが、浄土宗のお坊さんで、かつて亀岡市曽我部町のお寺の住職をされていたのです、当然フィールドはその周辺が多くなります、ただし講義を受けた頃には既に京都市内、百万遍にあるお寺に移られていました)。 あたりまえのように見てきた事象、行っている行為などに、こんな歴史があるんだ、このあたりにしかない、と思っていた習慣が、全国のどこへ行ってもあるんだ、はずかしいと思っていた方言には、それなりの歴史があり、また古語にもあるんだ・・・・等々、これまで田舎暮らしを恥ずかしいこと、卑下していたことは間違いだったことが分かりました。それが民俗学を学ぶことになったきっかけです。

それから、伊藤唯真先生のゼミの先輩方(4回生)と一緒に、民俗調査に入ることになりました。調査地は滋賀県栗太郡栗東町でした。そうこうしていて1年が過ぎた頃、竹田先生が同志社大から佛教大学に移られることとなりました。卒業論文も民俗で書くつもりでしたし、希望通り、4回生は竹田ゼミになりました。したがって私は佛教大学での竹田ゼミ1期生ということになります(その後先生は体調を崩されゼミは3期生までとなってしまいました)。

以下に挙げました論文は、私の学生時代の卒業論文です。内容は、地元で残っていた「亥の子」という年中行事について書いたものです。今から30年以上前に、長文執筆など経験したこともない状況で書いています。改めて読み返してみても、稚拙な内容で恥ずかしいのですが、あのとき苦労して書いたものを、月日は経過してからではありますが、とりあえず掲載しておきたいと思います。

つまり、このホームページを少しでもバラエティ豊かにしてみよう、という趣旨で掲載いたしました。(時間の関係で精査したものの不十分な文脈は多々あるかと思いますが、そこは二十歳過ぎの未熟な学生の書いたものであることを、ご理解願います)

※茶色の文字は引用文を示す。

卒業論文 抄

亥の子行事について

~主として丹波地方の場合~

は じ め に

本論文の題目である亥の子行事は、かつて西日本を中心に広く全国的に分布していた農村の年中行事の一つである。今でこそ、この行事を見ることは少なくなったが、戦前、あるいは戦後十数年位までは、丹波地方(京都府中部と兵庫県東部)においても盛んに行われていた。筆者自身の経験としても小学生の頃(昭和30年代後半)に行っていたのであるが、その行事にどんな意味があるのか、何のために行っているのか、まったく知らず、また意識しないままに、いつしか消失していったのである。

民俗学者の柳田国男(1875-1962)は、こういった意味が分からない行事の中にも歴史があり、またそれを探る意義があることを次のように述べている。

人が自らを知るということは、すでに容易な仕事ではないが、国民が自分の国を知るのは、それよりも何層倍か難しいことだった。しかも方法はなお幾らもある。第一にはめいめいの無知に気づくこと、今までわかったつもりでいたものに、実は答えられないことが多いのは、私みたいな年寄りには一種の若返りの薬であった。年中行事は小さな問題だけれども、ことにこの中からいろいろの新しい疑いが生まれて、人の話を聴く楽しみが止めどもなく成長する。(『年中行事覚書』講談社、1977 17頁)

単なる子供行事、子供の遊びというように亥の子を考えていたけれども、柳田が言うように、その内容について、成立過程や背景を調べていくうちに、いろいろな問題を含んでいる行事であることが分かったのである。

民俗学というものは、歴史学という大きな領域の一分野ではあるが、自分達の生活の中にある歴史を探り出すための有効な手段となる。本論文において、どこまで亥の子行事を解明していくことが出来るのか自信はないが、先学者の論をならいつつ、考察していくこととしたい。

亥の子行事研究の先学としては、宮本常一(1907-1981)の研究が有名である。亥の子の解釈に一つの到達点を作った、と言っても過言ではない。

宮本は、亥の子行事を分析し、次の諸要素に分類した。

① 10月亥の日を祝う、 ② 作神様を祀る、 ③ 餅をつく、 ④ 土を打つ、 ⑤ 炉びらきをする。(「亥の子行事」『民間暦』未来社、1970 256頁)

それぞれの要素の詳細については後述するとして、本論文においては、宮本の説を基本におきつつ、第1章では、亥の子の持つ諸性格について事例をもとに再検討を加え、次に第2章では、亥の子行事の歴史的展開について概観し、第3章において、口丹波地域での調査を踏まえた事例を取り上げてみようと考えている。

第1章 亥の子行事の性格

第1節 子供の行事

亥の子行事を主催し、行っているのは、小学生から中学生までくらいの子供(の集団)である。ゆえに亥の子は子供の行事、子供の遊びである、とするのは早計である。行事の諸相を調べていくと、そこには子供だけの遊びに止まらない、過去の民間信仰と収穫儀礼などの片鱗が見え隠れしている。結論を先に言えば、本来は大人による真面目な神事であったものが、零落して子供の行事になったと考えるのが妥当である。

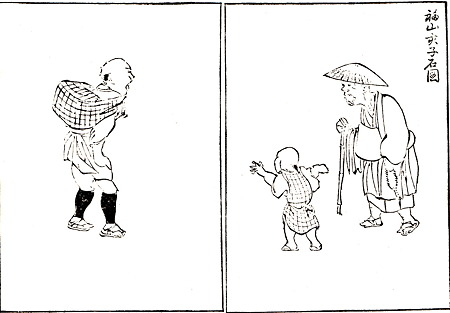

〈事例1〉福井県吉田郡では、中の中の子坊主(下図)という遊びがある。一人が目隠ししてしゃがんでいる周りを、とりまいた子供が「中の中の子坊さん、なあぜ背が低い、親のエビにとと食うて、それで背が低い」などと言い、それが終わると「うしろの正面だァれ」と言ってその児の名をあてさせる遊びである。(高崎正秀他編『日本民俗学の視点1』日本書籍、1976)

図の出典1(中の中の小坊主)

高崎正秀他編『日本民俗学の視点』1 日本書籍 1976年

この遊びを西角井正夫は、

いわゆる「かごめかごめ」である。これはもと大勢で唱え言をくりかえし、中央にいる者を催眠状態にして神の口寄せをした大人の真面目な行事だったものを、子供の遊びにまねたものと思われる。(「子どもの遊びや楽しみにはどのようなものがあるか」高崎正秀他編『日本民俗学の視点1』日本書籍、1976)

と解説している。つまり今は子供の遊びとなっている事も、昔は大人の神事として行われていたという事例である。庄司和晃は、そういった子供の遊びの意味を明らかにした柳田国男『こども風土記』を高く評価して、

年中行事の一時期に強く表面化する子供の特別視、神主的扱い、よりまし的待遇つまり神主的子供観のあることを思うとき、雛型的子供観以上のものがあったと言えるのではないか(中略)子供には大人の世界の昔があるということも確実に言えるのである。(「柳田国男の子ども教育」『季刊柳田国男研究』第8号)

と述べている。このような観点に立って亥の子行事を見た場合、同様の事が言えるのではないだろうか。つまり現在子供が行事の管理者となっているけれども、それ以前に神祭りをしていた大人の姿があったのである。こういった大人の行事が子供社会へ移行する心理について和歌森太郎は、

田舎の人たちは、よく「見取り学」というが、子供の遊びの中には「見取り学」の結果が横道にそれてしまったもの、いわば零落したものがあるのである。(「神ごとから遊びへ」『神ごとの中の日本人』弘文堂 1972)

と述べている。さらに井之口章次は大人側の心理を、

本来の趣旨が分からなくなると、大人はばからしく思うようになり子供にいっさいをまかせるのである。(『伝承と創造』弘文堂 1977 216頁)

と述べている。そういった諸論を考え合わせると、亥の子行事が子供行事、子供の遊び、といった見方をする前に、行事内容の持つ様相の背後に古い大人社会の神事があることを想起させるのである。しかし庄司和晃が先に述べたように、子供の特別扱いという側面があることは、大人行事の零落化、だけでは理解できない点もある。

〈事例2〉京都府の口丹波では、11月の中の亥の日、子供は藁でいわゆる猪の子を造り、部落の家々を廻る(下図)。特に新婚の家を目指すそうだ。家々では牡丹餅を用意しておいて、子供たちに与える。またこの日は、子供たちは柿やわらの盗みを公認された。(垣田五百次「口丹波口碑集」『日本民俗誌大系』第4巻 1975)

図の出典2(イノコ)

『日本の民俗』京都 第一法規 昭和48年

この事例に見られる様な子供の悪事は、岡山県などにもイノコアラシと称して、大根畑を荒らしまわる風があり、それらをことごとくに放免している点が興味深い。悪いことをしても咎められることはない、ということは言い換えれば、この日の子供たちは特別な存在であるということである。子供は7歳までは神のうち、と言われている。行事が行われる日の子供たちには、何らかの神性があるものと考えられはしないだろうか。

京都で7月中旬に行なわれる祇園祭の山鉾巡行では、先頭は必ず長刀鉾がつとめる。その鉾に乗り、出発の注連縄を断ち切り、まるで祭の主役のような役割を演じるのが「お稚児さん」と呼ばれる子供である。これは祇園祭の行事(あるいは奉納先である八坂神社、ひいては京都の町々)が災いに遭遇しないよう、その場所を浄化し、稚児の持つ霊力によって祭を加護しようとするものである。祇園祭自体の管理者は、八坂神社の氏子および信仰賛助者(つまり大人)であるわけだが、その中にあって最も神聖な立場にいるのが子供、ということになる。

つまり亥の子行事の管理者は、本来大人であったとしても、その祭の重要な部分は子供達に委ねられていたと考えられる。その顕著な部分としては、後述する「家々を訪問して土を打つこと」ではないだろうか。ここには神事を執り行う大人の姿以上に、収穫を神に感謝し、その神を迎えて祀るための依り代、または神官として、子供達の存在が大きくあったものと見受けられる。そして、亥の子の日、子度達は何をしてもよいこととなっている。つまり悪いこと(子供にとっては愉快なこと)をしてもよい、ということは、本来の神職者の特権、特別扱いの形を変えた姿、名残としての証しではなかろうか。

第2節 10月亥の日を祝う

ここで言う10月とは、旧暦10月のことである。新暦が採用されて以降は、1カ月遅らせた11月の亥の日を充てている。気候的にいえば晩秋、寒さも一段と深まる頃である。

秋は、稲作の生産過程の中でも、最も重要な収穫の時期である。春に種を蒔き、田植えをし、夏の暑い時期、何回も草取りをする。ひでりで水が不足すれば雨乞いをし、虫の害、風の害の無いように祭りをするところもある。とにかく大変な苦労をかけて稲の世話をして、やっとその成育を見るのだから、人々にとって稲刈りをして収穫が出来ることは、大きな喜びである。この時期に一つの節を設けて収穫を感謝した。亥の子行事は、そういった収穫祭のひとつと考えられている。

収穫祭は、歴史的・国家的年中行事としての観点から言えば、新嘗祭と称して、陰暦の11月に行なわれていた天皇家の行事である。時の天皇が、大地の恵みに感謝する祭であった。この神祭りの前には、一定期間の物忌み(神事などのため、ある期間、飲食・言行などを慎み、沐浴をするなどして、心身のけがれを除くこと。潔斎。斎戒。)を実施し、心身を清めてから神事を行なっており、この物忌みの期間が陰暦10月であり、神無月という呼称となった理由とされている。ところが、天皇家を中心とした国家的な行事は変わることなく続いてきたが、民間の、特に農耕社会では、現実の農事暦に合わせた神祭りをするように変化したと考えられる。この点について柳田国男は、

稲は大よそこの月の末までに刈り上げるが、それを架け干し、ニオに積んで、やがて到来すべき新嘗の日を待っているのが、楽しいしかも至って厳粛な心の準備の期間であった。(中略)ところが内外の事情の変化のために、この一ヵ月余りの物忌みの期間を、静かに謹慎して待ち暮らすことが出来なくなり、結局はやっと農事の一きりがついた旧九月に、多くの収穫後の行事を引き上げてしまうことになって・・・(『年中行事覚書』講談社 1977)

と述べ、古くから十月を神無月と呼ぶ事が、実は新嘗祭の物忌みの期間であったことを解釈している。そしてこの物忌みの期間が短縮され、稲の刈り上げ後に祭を設けるようになったことを明らかにしているのである。

〈事例3〉奈良県宇陀郡では、辨天のことを亥子神(イノコガミ)といい、出雲に行かぬからといって十月に祀る。すなわち居残り神だと説く者もある。(民俗学研究所編『総合日本民俗語彙』平凡社 1956)

この事例は、神無月に亥子神を祀っているのを不思議に思い、あとから解釈されたものと思われる。もともと神無月などという知識が民間すべてにわたって流布していたのではなく、神無月を生み出す物忌みという観念があったから受容できたのである。したがってこの知識の入る前に、物忌みの観念が崩れ、十月に神祭り(行事)を行うようになっても不思議ではないのである。

次に亥の日に行うという事である。

亥は、十二支のイノシシのことである。また俳句で秋の季語として用いられている。中国では、十月は亥の月であり、亥の月亥の日に餅を食すと病気をしないという考えが古くからあり(第2章第2節参照)、それが日本に伝来したものであろう。当初は宮中の年中行事として、中国の例にならい採用された。新嘗祭という収穫祭はあるものの、また別の意味づけ、つまり亥の日に餅を食す故事を持って定着し、それが民間にも広がり、もともとあった農事暦の祭りと習合したものが、この十月亥の日に行われている亥の子行事なのだと考えられる。

第3節 田の神を祀る

亥の子行事が収穫祭としての性格を持つなら、感謝する対象は、農神あるいは田の神となる。つまりその神は、田にいて、稲の成育を見守って居てくれる存在である。秋になり、稲刈りが終わるとその役目が終わり、田から帰る(去る)ことになる。このことを端的に物語っているのは、次の事例である。

〈事例4〉京都府南桑田郡千歳村では亥の子の日に、稲田にあった案山子を家に持って帰り、ボタ餅を献ず。(寺島久男「亥の子」『民間伝承』9-8)

このことは、鳥の害から稲を守るために立てられた案山子を、田の神の依り代とみて祀っている例である。つまり亥の日がきたので田の神を家に迎え、供え物をして収穫を感謝しているのである。長野県あたりでは亥の日をカカシアゲ(案山子を上げる、引き上げる)と称して、案山子を祀る例が多い。また案山子のような依り代は無いが、亥の子の日に田の神を祀るという伝承として残っているところもある。

〈事例5〉京都府舞鶴市下福井では、稲刈りの後、11月に亥の子祭りをするが、このときは、田の神が田からもどるので、円座として下部に大きな餅一つを置き、上部に12個の小餅をのせて祭る。(西谷勝也『季節の神々』開明堂 1970 99頁)

この事例などは、亥の子の日に、明らかに田の神を意識して祭を行っている。さらに秋に田から帰ってきた田の神が、春には再び田に出向くという事例もある。

〈事例6〉京都府中郡大宮村では、旧暦2月の初亥の日をハルイノコといって田の神に牡丹餅を上げる(民俗学研究所編『総合日本民俗語彙』平凡社 1956)。また鳥取県八頭郡智頭町では、亥の神は作り神であるので、春の亥の子に田に出て、秋の亥の子まで田んぼに居られ、冬の間は家におられる。(西谷勝也『季節の神々』開明堂 1970)

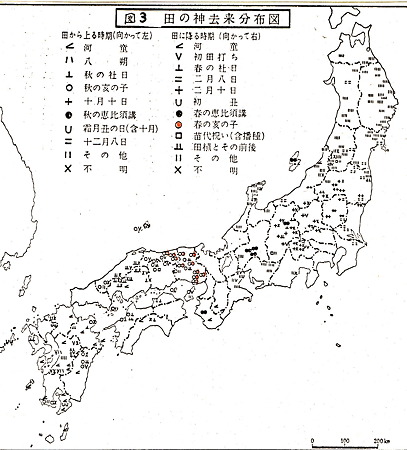

これら2例は、田の神の去来信仰に基づくものと思われるが、きわめて事例が少なく、分布も丹後から鳥取県、兵庫県など一部に限られている(図)。

図の出典3(田の神 分布図)

『日本民俗学体系』7 平凡社 1959年

また田の神が春にやってくるのは、イノコに限らない。他の地域では、初丑(午)や恵比須としているところもあることから、この地域の場合、秋の亥の子に呼応して、正月をはさんだ対照的な期日を春の亥の子と呼ぶことになったのであろう。

従来の民俗学の説に従うと、この去来信仰の背景には、田の神は冬に山の神となって、正月を過ぎた後、再び山から降りてきて田の神になる、と考えられるが、鳥取県の事例のように「冬の間は家におられる」としている点は興味深い。柳田国男は、農耕儀礼に現れるさまざまな神について、

そのようにまでいろいろの神があった筈はなく、すべてが家の神、恐らくはまた先祖の神だったろう(『年中行事覚書』講談社 1977)。

と述べている。田の神の属性を示すひとつの考え方である。

ところで、こういった田の神を祀るという伝承に付随して、亥の子の日には、大根畑に入ってはいけない、という禁忌(タブー)がある。

〈事例7〉京都府の口丹波では、この日に畑に足を入れると畑が荒れるとも大根や蕪などが割れるとも言って足を入れない(雑賀貞次郎「牟婁口碑集」『日本民俗誌大系』第4巻 1975)。

この禁忌について宮本常一は、

これらは山の神祭の日に山に入らぬという俗信と同じく、畑に入らぬということによって作神に対する物忌の心持ちをそこに見ることができる(「亥の子行事」『民間暦』未来社、1970)。

と述べている。つまりこの禁忌こそ、前節で触れた、来たるべき新嘗の祭の為の物忌みの期間が省略され、その印象だけが残存した姿なのではないかと考えられる。

収穫後の刈り上げ祭りは、田の神を祀る行事として重要な意味を持つものであるとともに、人々の収穫への感謝の念がいかに強かったかを想起させるものである。神祭りが時代を経て、行事の管理権を子供に移してからは、亥の子行事のもとの意味は次第に希薄となり、あるいは簡略化し、現在に至った、ということであろう。結果として収穫祭としての性格は、亥の子行事の端々に現れているが、諸要素が混在したことによって、わかりにくくなっているのも事実である。

第4節 石と藁束

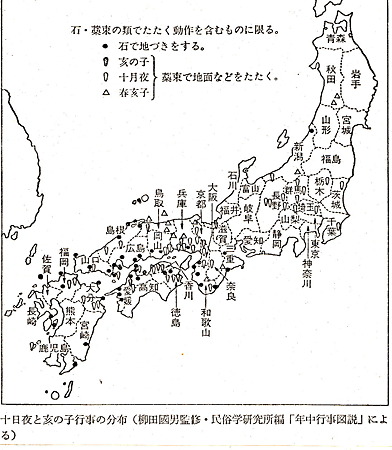

亥の子行事には、石イノコ(図)と藁イノコで土を打つ方法があり、分布もはっきりとは区別出来ない(図)。

図の出典4(イノコ石)

『日本の民俗』広島・香川 第一法規

図の出典5(藁束・石)

今野円輔『季節のまつり』河出書房新社 1976年

ただ東海から関東にかけては、石イノコはない。ともに土を打つという点において共通しているが、藁束は、個人の持ち物としてその年限りの使用であるのに対して、石は共同で毎年使用する、という違いがある。

〈事例8〉広島県加茂郡三津町では、イノコというのがこの石のことであった。常の日はこれを管理する家があり、この日は借り受けてきて洗って台に据え、柚子と大根膾を供えて祀る。それからその家の門前を初めに、町内の家を突いてまわる(民俗学研究所編『総合日本民俗語彙』平凡社 1956)。

この事例からも明らかな様に、この石は依り代としての性格を有している。ところによっては、この石を「ゴーリンイシ」などと呼んでいることから「降臨石」、すなわち神が降りてきて依り付くための石であると解釈できる。石イノコの突き方は、石を中央に据えて括り付けた縄を数人が取り囲んで引っ張る。ちょうど石の回りを子供達が取り囲むように突くのである。神を迎え入れる形態としては第1節にて例に上げた「かごめかごめ」の遊戯が、実は中央に居るものを依り代として行う神事、とする説と同様である。それでは次に藁束についてはどうか、

〈事例9〉徳島県では、亥の子の晩に地面を打つ藁束をスボキと言っている村が多い。この日が過ぎると、これを蜜柑の木などに引っかけておく(民俗学研究所編『総合日本民俗語彙』平凡社 1956)。

このスボキというのは、藁苞のことである。もともとは食物などを包んだ藁の入れ物である。亥の子の藁束の中に、音がよく出るといって葱や芋の茎を巻き込む事例がある。これは藁苞の名残りであろうと考えられる。亥の子の藁束は、行事の中では、地面を突く道具として捉えられるが、食物を包む道具として見た場合、もともとは神への供え物としてあったものかもしれない。ひとつの可能性として考えられる側面である。さらにこの藁束には、石イノコの様な依り代としての面もある。

〈事例10〉兵庫県加東郡東条町では、10月(旧暦)の終わりの亥の日に、その年の10月の亥の日の回数によって、ほうきを2本かあるいは3本祭る(西谷勝也『季節の神々』開明堂 1970 86頁)。

この例以外にも、兵庫県などでは、ほうきを農具などといっしょに祀るところが多い(図)。

図の出典6(秋のイノコ)

『季節の神々』

このほうきと藁束について西谷勝也は

屋内祭祀で、農道具とともに祭る東播磨地方、南丹波、摂津、あるいはジノカミの下に祭る淡路島などでは、新藁ほうきを祭って、これを神の依り代としている。(中略)このほうきと、地をつき廻る藁の棒とは、もとは同系統の呪物であった(『季節の神々』開明堂 1970 101頁)。

と述べ、藁束にも依り代的性格があることを示した。このようにみてくると、石と藁ともに依り代としての機能を有していると考えられるが、どちらの形態がより古いものであるのであろうか。森正史は、石と藁のイノコを比較して、松山地方においては、石のイノコを用いる所が宿を設けて亥の子を祝い、藁を用いるところでは宿を設けないことから、石のイノコを古い形態であるとした(森正史「収穫祭としての社日・亥の子」『日本民俗学』1-4)。しかし、石のイノコが関東などではまったく見られないこと、それに比較して藁のイノコが全国的な分布を見せていることは、亥の子行事の道具の変遷、形態の変化等を考える上で、大きな課題であろう。今のところ明確な解釈はなされていない。

第5節 土を打つ

亥の子行事の性格の中で、最も関心を引く点は、藁束または石で土を打つ風であろう。前節において石の方が先行する形であるとの説を紹介したが、ともに共通する行ないとして「土を打つ」所作がある。この節においては、土を打つ事に着目して、その意味を探っていくこととする。

亥の子行事の土打ちは、子供が行っている姿から、遊びのように捉えられている。藁束のイノコの場合は特に土を強く打つことで、ポンポンという大きな音が出る。子供たちは競って大きく音の出るように土を打つ。中には大きな音の出るようにと、藁束の中にズイキをいれたりするところもある。どういう意味があるのかわからないままに、子供の行事として、また遊びとして定着している。

この叩く(打つ)事について宮本常一は、

叩くなり、土を踏み鳴らすなりするような時には、15日のモグラ追い、鳥追い、6月の虫送り、10月の亥の子をはじめ、その他臨時の行事について見ても、物を追うているのである(前掲「民間暦」)。

と同種の行事に共通性のあることを指摘し、亥の子行事について、

稲を刈り上げて、田の神のかえり給うた後は、春までは神も居まさぬ荒地になる。これを鎮める要はあっただろう。またこの時が田の神送りであって、神の出発に際してよからぬものを祓ったとも考えられる(前掲「民間暦」)。

と述べて、土を打つ風が、土中にこもる種々雑多の悪霊、あるいは実際の害虫などを追い祓う意味があるとした。この考えとは少し違う見方をした和歌森太郎は、

地面を強く打つために石でなく、亥の子槌(づち)と称する槌を使うところもある。要するに、土地にこもる精霊に活をいれて、生産力をさらに強めようとする呪術から発したことだろう(『民俗歳時記』岩崎美術社 1970 309頁)。

として、土打ちを生産を高める呪術と解釈している。この生産を高めることを、女性の多産と結びつけている事例がある。

〈事例11〉兵庫県多紀郡丹南町では、昔亥の子の夜、藁づとに石をつめて、家を訪ねて廻り「これのねえさんおくりょうか、いのこもちでいわいましょう」と言って、娘の尻を叩いていたという。(西谷勝也『季節の神々』開明堂1970)

この例は、正月15日に新潟県直江津市で、嫁祝い・嫁たたき(今野圓輔『季節のまつり』河出書房新社1976 57頁)という花嫁の尻を打つ行事があるのと同様、猪が多産であることにあやかり、多産を願う呪術的なものであると考えられる。

いずれにしても、稲を刈り上げてしまった以上、害虫などを追い払う必要はないのであるから、来年の収穫を期待し、土地に活力を与える意図がある、つまり予祝儀礼である、とする見方が一般的かと思われる。ところがこれまで述べてきたように、亥の子行事は、収穫を祝う祭である。宮本常一の言うような神祭りの行為としての亥の子、土打ちを捉える一面もある。

〈事例12〉福岡県宗像郡地ノ島では、部落はずれの崖の下に、亥子場という所があり、10月亥子の日には子供達がそこに集まり小屋を掛けて楽しく遊び暮らす(民俗学研究所編『総合日本民俗語彙』平凡社1956)。鹿児島県指宿郡山川町あたりでは、道の四角を搗くのであるが(中略)これは家を建てる時のように土台をしっかりとしなければならないのだという(斉藤ミチ子「地搗き考」『日本民俗学』3-2)。

いずれも亥の子行事が建築儀礼と関連していることを思わせる事例である。斉藤ミチ子は、こういった建築儀礼に着目し、石のイノコが先行するものと規定した上で、

建築儀礼における地固めの習俗にしても、その作法、地搗唄などが亥の子の地搗きと近似し、殊に唄の中には両者に併用される例がいくらも見出せるのである。(中略)亥の子の地搗きは神祭りの場と深い関係を持つものであり、やがて行う霜月祭に供えての祭場を築き定めるものであったのではないかと思う(前掲「地搗き考」)。

という見解を示している。

ところで、こういった土打ちを神祭りとして正面から取りあげる見方とは別に、子供の遊び、真似、流用という見方から、イノコ打ちの行為を視覚的に捉えることも出来る。

〈事例13〉山口県豊浦郡では、猪を仕留めると、四足をとらえ胴上げにすることをイノコズキと言う(民俗学研究所編『総合日本民俗語彙』平凡社1956)。

この事例では、猪を突き上げる行為の名称としてイノコズキと言われているようだが、もともと亥の子行事の所作があったことと混同して使われるようになったのであろうか、興味深い事例である。また平安時代の絵巻物に見られるギッチョウ・ブリブリ(下図)といった遊びは、その所作が亥の子の土打ちと通じるところがあるように思える。

図の出典7(絵巻)

今野円輔『季節のまつり』河出書房新社 1976年

江馬務は、

子供が石を以て地面を打って遊ぶのは臼を搗くことの転化(『江馬務著作集8』中央公論社1977 365頁)。

と述べている。収穫祭としての亥の子の日に、餅を搗く事は古くからの習わしであり、それを印象的にとらえた子供達の中に、土打ちとして残った、という考え方である。この収穫祭という性格をさらに別の所作の流用とした事例がある。

〈事例14〉関東一帯に稲の屑穂の処理をボウチ(穂打ち)と言いこれに使用するやや屈折した棒(図)をボウチボウ(穂打ち棒)と言う。8月十五夜に関西のイノコヅチと同様に巻き藁で地面を打ち「ボウチボあたれ、大麦あたれ小麦あたれ」などと唱える子供遊びがあり、次の日その巻き藁を柿の木に吊るす(民俗学研究所編『総合日本民俗語彙』平凡社1956)。

図の出典8(棒打ち)

宮崎安貞『農業全書』岩波 1936年

稲の刈り取り後に、田に落ちた穂を拾い集め、屑穂として脱穀とは別に、この棒を使って処理する所作を、子供が藁束で土を打つという遊びに転化しているのである。東南アジアの米作地帯の脱穀は、今でも刈った稲を束ねて、大きなカゴの端に叩きつけて籾を落としている(下図)。

図の出典9(シェン族の風景)

岩田慶治『日本文化の起源』昭和50年

同様に日本においても、千歯扱きの発明以前には稲を扱く方法として、臼あるいは稲棚と称する梯子状の面のある台に叩きつけて脱穀していた。

稲作の生産過程の中では、田植えの時期に、サンバイオロシ・サブリ・サナブリと称する神祭りの行事がある。これからの稲の成育を願い、神(田の神)を迎えて行われる行事である。かつては田植えの作業そのものが神事としての役割を持っていたことは、これまでの民俗学の成果として明らかになっている。ところが、秋の稲刈り・稲扱き・脱穀の節目には、一見ハレの日の行事として際立った祭りがないように思われる。田植えが神事であったのなら、最終段階として重要であり喜ぶべき作業となる脱穀作業は、かつては神聖な祭りとして行われていた、としても不思議ではない。収穫を感謝し、田の神を祭る行事は、実は亥の子行事として、姿を変え(土を打つという転化した姿)、場所を変え(田から家へ)、主催者を変え(大人から子供へ)、存在していたのではなかろうか。

ただし、石イノコの行事の存在がある。石が先行する形であるとする流れとは相いれないし、説明がつけられない問題として残るのである。「土を打つ」という象徴的な所作についての解釈は、これまで数々の学者が研究してきたものではあるが、いまだ確証として出ていないのが現状である。

第6節 炬燵を入れる

亥の子の日に炬燵を入れるところは多い。秋の収穫が終わり、いよいよ冬の準備をしなければいけない事から、時期的にちょうどその頃が亥の子の行事をする事に合わせ、その日を境として、炬燵を入れている、と理解されている。果してそれだけの理由であるのだろうか。

〈事例15〉京都府の口丹波地方では、亥の子の日に炬燵の火を初めて入れると火事がいかぬという(「口丹波口碑集」『日本民俗誌大系』第4巻)。

この事例では、炬燵を入れる行為だけでなく、炬燵の火をその日に入れることで、火事よけという踏み込んだところまで言っている。亥の子の日と炬燵入れは、火というものを媒介にした何らかの関係があるものなのであろうか。

〈事例16〉京都市上京区の護王神社では、11月の亥の日に亥の子祭が行われる(下図)。当日は萩の餅を配って子女の良縁を祈りまた老人の為に炬燵開きをする習慣がある(岡本吉二郎、岡本伝次郎『歳時記京のまつり』人物往来社1967 224頁)。

図の出典10(亥子祭)1978年11月1日 筆者撮影

京都は平安時代から続く古い町である。そして長く御所があった関係で、庶民の文化の中にも宮中の行事の影響が多く見受けられる。この護王神社では「亥の月亥の日に餅を食せば病無し」という故事にならって祭を行っているのである。この神社の入口には、猪の像が一対ある。社伝によればここの神使が猪(亥)であるという。その関係で亥の子祭を行うようになったのかは不明であるが、御所にも近く、火の守(御所を火事から守る存在)として猪を神使とした護王神社が置かれるようになったとしても不思議ではない。また猪が神使となっている有名な神社に愛宕神社がある(下図)。

図の出典11(愛宕神社)1978年10月23日 筆者撮影

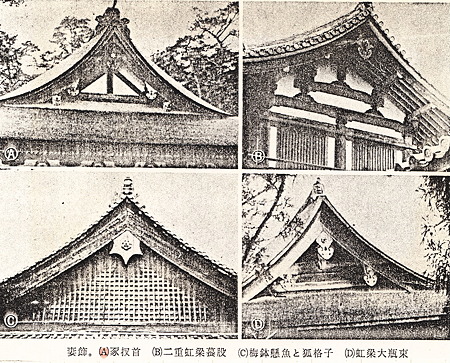

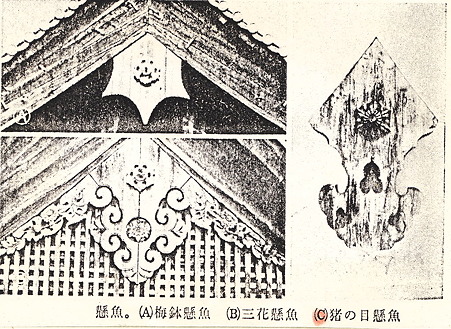

京都中心部より西北の地に愛宕山があり、その山の頂上に神社がある。ここは火伏せの神として近畿一円の信仰をあつめている。猪を火の守として祀り、人々はここのお札を各家庭に持ちかえり、台所などに貼っておく。火事などの災難に逢わないことを祈願しているのである。このこころ持ちは、前述した「亥の子の日に炬燵を入れると火事に逢わない」という事例とも猪を介して軌をひとつにしているように思われる。その他にも、社寺建築の装飾に豕扠首(イノコサス-下図)や猪の目懸魚(イノメケギョ-下図)といった飾り物があり、どちらの名称にも猪(豕)の文字が使われている。

図の出典12 13(建築の火除け)

『玉川百科大辞典』17巻 誠文堂新光社 1961年

この飾りの部分は一般の民家の妻にあたるところで、家紋や「水」の文字が記されている。家紋は別としても、水は明らかに火難への対策の為と思われるし、そのために火の守である猪の文字を使った飾り物を付けているのであろう。

こういった火に対する日本人の信仰は、中央(天皇や朝廷)により近い近畿圏において、もともと中国の思想として起こったものが宮中の行事に取り入れられ定着し、また民間へ流布しつつ、一方で農村の収穫祭の行事と習合し、亥の子行事の諸要素のひとつとして形作られているのであろう。

第2章 亥の子行事の歴史的展開

第1節 稲作受容の基盤

日本の文化は、稲作と大きな関わりをもちながら発展してきたと言える。その稲は、元来日本から発生したものでなく、遠く東南アジアから伝播してきたものである(下図)。

したがって、稲の伝播とともに、文化や技術も海を渡って伝わって来たものが多くある。稲作に伴う道具や儀礼などもその影響の下で今日まで伝わっているのである。しかし最近の研究では、稲作の文化・技術については、いきなり日本の風土に定着したのではなく、既存の文化があり、それと習合したり変容しながら受容されたものという考えが一般的である。「稲作以前」という本の中で佐々木高明は、次のように述べている。

弥生時代のはじめに北九州に成立した稲作文化は、そののち急速に西日本一帯に拡大するのだが、その基礎に採集、狩猟の文化の存在を想定した場合には、この弥生時代の急速な拡大は、はなはだ理解しにくくなる。がもし弥生時代に先行する縄文時代の後・晩期に、「稲作以前」の焼畑農業が西日本に広く分布していたとすれば、弥生文化の急速な拡大が、ある種の農耕文化の基礎にのって展開したということになり、きわめて問題が考えやすくなる。(中略)稲作以前のみではなく、稲作以後も日本の一般庶民の間ではイネとともに雑穀やその他のもの-このその他のものの中心はおそらくイモ類だったと思われる-が食糧としてきわめて重要な役割を演じていたことは間違いない(『稲作以前』NHK出版会 1971 292-295 頁)。

稲作文化の急速な定着には、それまでの日本文化の基盤として焼畑農業(畑作)の分布が作用している、とする説である。

亥の子の行事は、これまでみてきたように、様々な要素が習合した特徴がある。基本的には、稲の収穫を祝う行事であるが、供え物として藁束の中に葱や芋の茎を巻き込むこと、ダイコンの成長と関係のあること、芋の名月とされる十五夜に同種の土打ちをする事例等々、稲の他にも畑作物との関係を抜きには出来ない面がある。

稲作以前の日本を考えるまでもなく、人々の食物の確保、生産という観点からは、稲(米)も重要な食糧ではあるが、同じように畑作物も大切な食糧となる。しかも稲作が伝播する前からの食文化として広く定着していたとすればなおさらである。

第2節 文献に表れた亥の子

中国古代の農耕について上田正昭は、

春の種まきと秋のとりいれが、一年の節と考えられていたことは、『魏志』の斐松之の注に「その俗、正歳四時を知らず。ただし春耕し秋収むるを記して年記となす」とあるのが参考になる(『日本の原像』角川書店 1975 93頁)。

と述べている。『魏志』は3世紀に書かれた中国の史書であり、そのなかには「倭人伝」として日本のことなども記されている。つまり耶馬台国があった頃から、すでに生産をサイクルとした1年の中に、一つの節を設けていたことがわかる。秋収むる頃には、何らかの収穫の祭り(儀礼)を行っていたものであろう。

亥の子の言葉が、文献の上で表れるのは平安時代の宮中においてである。橘広相撰の蔵人式に、

初亥日 内蔵寮 進 殿上男女房料 餅 各一折櫃

(和歌森太郎『年中行事』至文堂 1966 174頁)

とあり、初亥の日に内蔵寮より餅を献じたことが記されている。この文献について江戸時代の学者、屋代弘賢(1758-1841)は、

此こといづれの御時よりはじまれるといふこと詳ならず、然れども禁中年中行事の一つにて、蔵人式にみえたれば、貞観以前より行はれしことなるべし(「古今要覧稿」『古事類苑』吉川弘文館)。

と解説している。蔵人は、平安時代の810年に、皇室の文書や道具を納める倉を管理した役人として設置されたものであり、その中に記されていることより、平安時代から餅を献ずる風があったことを示している。

平安時代の代表的な文学作品『源氏物語』の中にも「いのこもちまひらせたまふ(紫式部「源氏物語」『古事類苑』吉川弘文館)」と見えることなど、宮中においてはさかんに餅を贈答する習慣があったことがわかる。

この亥の日に餅を食す事は中国から伝わったもののようである。後魏(398-556)の時代に書かれた『斉民要術』には、

十月亥日食餅令人無病

(森正史「亥の子」大島建彦編『年中行事』有精堂 1978 134頁)

とある。この思想がどういう経緯で日本にもたらされたかは不明であるが、中国からの数々の文化・思想の流入によって、まず宮中から亥の日の節というものが定着していったものと思われる。

室町時代に著された『下学集』には、

十月亥日食餅、令人無病、又説、豕能生多子、故女人豕之日献餅祝(「下学集」『古事類苑』吉川弘文館)

として、この日に餅を食すことと、餅を食せば、女性は猪の如く多産にあやかれるものとされている。

ところでこれらの文献の中には、亥の日を「玄猪」と書いてゲンジョ、ゲンジョウ、ゲンチョと読む語が出ている。このことについて、屋代弘賢は、

冬属水、故呼為玄猪 (「古今要覧稿」『古事類苑』吉川弘文館)

と解説している。この語も中国から入ってきた思想と考えられる。五行思想の中に、冬は水性で黒色(玄)に当たるという考えがありこの事から玄猪という語が派生したものであろう。 『禁中年中行事』に「十月御嚴重一番二番或三番亥日(『古事類苑』吉川弘文館)」と書かれているのは、ゲンジョウの音から、漢字を誤って充ててしまったものであろう。民間の習俗の中にも、この名称が残っている事例がある。

〈事例17〉岡山県邑久郡牛窓町付近では、亥の子歌を「ゲンジウタ」と言い、村によっては「ゲンジやゲンジ、源四郎の婆は~」と歌っている所もある。この囃し詞は、3月節供の日の合戦遊びにも用い、したがってこれを源氏と解する者も多かった(民俗学研究所編『総合日本民俗語彙』平凡社 1956)。

ゲンジョ・ゲンチョの本来の語を知らなければ、語感から源氏という名称に関係あると解釈されるのは、よくあることである。

ただし、この事例のように、宮中などの言葉が、民間に波及することはあっても、逆に民間の習俗が文献等に取り上げられるようになるのは、さらに後の時代、江戸になってからのことである。したがって、イノコという言葉については、もともと民間にあったものではなく、時期的な合致により、既に何らかの農耕儀礼または祭りを行っていた事が、イノコという言葉を伴う行事として変容し、定着していったものであろう。宮中の行事や言葉が、民間に広がることについては具体的にどういった契機によって受容されたのか、文献だけでは不明であり、究明する手だては無い。

つぎに示す例は、宮中の文化が比較的近隣の事としてあった摂津国において記されたものである。『摂津名所図絵』に、

御玄猪餅調貢又御嚴重、玄猪餅、能勢餅ともいふ、能勢郡木代村切畑村より、毎年十月に調貢し奉る。上亥日木代五戸より貢す、中亥日切畑八戸より貢す、若下亥日ある年は切畑八戸の内四戸より貢すむかしは村長門大夫より調貢し奉る、元弘、建武、康安、応永年間の図宣あり(中略)亥日前々日の夜半に里を出、山路険しき道を御紋の挑灯照らし、丹州亀山の驛依り公役の人足にて、例年の定刻亥日の前日未の刻、禁裏へ参著し奉る(『古事類苑』吉川弘文館)。

とある。摂津国能勢郡木代村の門大夫と名乗る旧家から、禁裏あるいは室町将軍へ献上する亥の子餅のことが記されている。この餅の献上という行事は、足利時代初期から慣例として行われるようになったもので、行列を目にした周辺の人々もさぞかし多かったものと思われる。『禁中年中行事』にも、

野瀬ノ折、丹波ノ野瀬ヨリ調進(『古事類苑』吉川弘文館)

と見えている。宮中の年中行事として、広く知れ渡っていたものと考えられる。この記事の「丹波ノ」という下りは、摂津の誤りであるが、宮中から見て、通過してくる地域として、丹波国の印象が作用したものであろう。

江戸期に入って、民間の人々、特に町人や学者の間には、庶民や田舎の生活に強い関心を示す者も現れた。屋代弘賢が文化年間に、全国の風俗について、その地域の役人等に聞いた『諸国風俗問状』という書物がある。その「答え」には、各地で行われている亥の子行事の記述がある。

例えば備後福山領(現在の広島県)の記事には、

暁天より彼亥の子の石をとり出し、市中を搗ありき候(下図)。唱歌に、亥の子、亥の子、亥の子の餅を、つきやらんしうは、鬼を産め蛇を産め、角のはへた子を産め、杯とうたひ申候(「備後国福山領風俗問状答」宮本常一他編『日本庶民生活史料集成』第9巻 三一書房 1970)。

図の出典16 (「備後国福山領風俗問状答」亥子石図)

宮本常一他編『日本庶民生活史料集成』第9巻 三一書房 1970年

などと記されている。この行事の内容は、現在行われている亥の子行事とまったく同じものである。その他にも、紀伊国、淡路国、阿波国でも同様の記載がある。ただし、この事例には、石を搗く様が記されているだけで、藁束で土を突く亥の子の事は表れてこない。現在の行事分布、事例の多さからすれば、江戸期であっても藁束で土打ちをする風がもっと報告されていてもよいはずである。ところで淡路国の記事の中に次の一節がある。

鮎原組には、亥の子二つなれば箒二本、三つなれば三本拵へ祭る事有。箒は藁を少づつ括り、箒の形に拵候由、此組内には、耕作五穀を守の神を祭、日柄と云習はす(「淡路国風俗問状答」宮本常一他編『日本庶民生活史料集成』第9巻 三一書房 1970)。

亥の子の月に亥の日が2回あるときは、箒を2本、3回あるときは3本を祭ること、その箒は藁を括り付けたものであること、が記されている。箒は、物を掃く為のものではなく、祭りを行う際の神の依り代としての役割があるものと考えられる。これをもって直ぐさま、藁束の亥の子の原初形態であると断言することは出来ないだろうが、前章にて挙げた〈事例10〉と合致し、亥の日に藁束を祭ることと藁束を打つことが、同じ意味あいのものであることは言えるのではないだろうか。

以上、稲作の受容以降、収穫に感謝する祭りと、一方宮中や将軍家のような支配階層の年中行事が習合し、また変化を遂げた形として、それぞれの季節の節目として亥の子行事がある、と言える。

第3節 亥の子と十日夜

亥の子行事が、東海・近畿から西日本にかけて広く分布しているのに対して、関東の一部から中部地方において、十月十日を十日夜(トオカンヤ)と呼ぶ行事が分布している。瀬戸内地域に見られる石イノコのような形は無いが、藁束で土を打つ風は、亥の子と同じ行事である。

〈事例18〉埼玉県秩父地方では、子供たちがわら鉄砲を作り、数人組になり、唱え言をしながら家々の庭や門口を叩き、金銭や餅などを貰い歩いた(鈴木棠三『日本年中行事辞典』角川書店 1977)。

明らかに亥の子行事と同様なことが分かる。宮本常一は、十日夜も亥の子もともに刈り上げの祭りだと説明している(「暮らしの中の宗教」『民間暦』未来社1970)。ところが、行事の時期、形態に同様の内容があるにもかかわらず、名称の点では、起源を異にするような語彙であり、従来から両者を比較した研究でも不明なこととなっている。また十日夜の分布は、亥の子に比して、非常に地域が限定されている。大島建彦は、

注意されるのは「十日」という音が「稲荷」と通ずることである。(中略)十日夜の日取りも、同様に「稲荷」の連想によって定まったのではないかと考えられる(大島建彦「信仰と年中行事」(『日本民俗学大系』第7巻 平凡社 1959)。

と興味深い指摘をしている。十日(トオカ)という音を稲荷(イナリ)の音読みとして変化したのではないか、とする考えである。ただしこの考えに従えば、十日に行われている意味が二義的となる。東北地方には、10月10日をダイコンノトシトリと言う行事があるが、内容的には十日夜の行事とは違う。したがって十日に行うから十日夜とするのが自然であろう。イナリ→トオカの説にはやや疑問が残る。

図の出典17(刈り上げ祭り分布図)

『日本民俗学体系』7 平凡社 1959年

ところで主に浄土宗寺院で行われている十夜という行事に着目しこの行事が十日を中心に行われていることを指摘した竹田聴洲は、

亥の子・十日夜と十夜とを比較するとき、それらが共に十日を象徴する民間行事であること、共に夜を中心とする行事であること、収穫感謝の意が点綴していること、新穀特別食の調製祝福など、主要な部分に著しい一致のあるのが容易に看取される。十夜が根源において収穫祭であること、従って亥の子・十日夜と根を一つにすることを想わずにはいられない(「十夜念仏と亥の子・十日夜」『仏教論叢』7)。

ここでは収穫祭の共通事項を分析し、三者は同種の行事であることを説いている。つまり、同じ時期に、同じ内容で行われる収穫祭が地域によって、あるいは宗教的影響の下で、異なった名称を持ちながら収穫に感謝するという機能を所持してきたのが亥の子行事なのだ、ということになる。そこで、これらの行事だけでなく、10月を中心にした収穫にまつわる行事についても範囲を広げで見ていくこととしたい。この時期の時間的な前後関係、あるいは地域的な関係などを整理することで、亥の子行事の姿も明らかになるのではないだろうか。まず一例として、東北地方において、刈り上げ祭りに充てられている9月9日の行事である。

〈事例19〉青森県津軽地方では、9月29日をカナゲゼック(刈り上げ節供)といい、前日、餅をつき、神棚に供えるものを秋餅という(・・・)。秋田県でも29日に刈り上げの節供があり、新米で餅をついて親類、知人に配り、豊作を喜び合う(・・・)。

陽の数である九が重なることを重陽と言い、旧暦9月9日を重陽の節供と言う。この行事は、暦の中での節目として、特別な行事の有る、無しに係わらず、全国的に知られたことである。特に、九州地方では、オクンチと称した行事があることで有名であるが、日本国内におけるこの節供は、地域により、ややその趣が変化している。事例19の東北地方においては、もともと中国の暦の思想であった重陽の節供が、稲の収穫時期と近いことより、収穫祭としての性格を有するようになったのではないだろうか。ただし、9日ではやや早いことがあり、29日という日が定まったと考えられる。

〈事例20〉茨城県の下青柳では、十月十日の夜、イノコモチをついて神に供える。村の子供たちが手に手に藁で巻いたツトを持って夜、各戸を廻り、その藁棒で大地をたたく。同じ県内の明神でも十月十日を亥の子と呼ぶ。また東京都の保谷市では、十月九日がイノコで、ボタモチをつくる(・)。

こういった例は、他にも千葉県などでも報告されている。十月十日の十日夜の行事の分布が、北関東を中心としている東日本の隣接地域において、期日だけが十日夜に合致しつつも、名称を亥の子(イノコ)と呼ぶ興味深い例である。

もともと中国の思想、暦の知識が民間に流布し、九月九日や十月十日という、数字が重なる節目に、ちょうど収穫にまつわる行事を広く全国的に行っていたと仮定すれば、比較的中央(貴族や朝廷のあった京都)に近い地域である西日本においては、それら行事の上にさらに、亥の子という宮中行事の言葉の概念が入りこむことは容易なことであったかもしれない。この言葉の概念が、地域的に拡大していったのが西日本の亥の子であり、一方、東日本においても一部先進地域において亥の子の名称が浸透したが、大部分の地域においては、先に定着していた日付けの概念を中心にすえた十日夜が、「イノコ」という言葉を受け入れることなく、九月九日や十月十日という日付の概念を中心にすえた行事として残った、と考えられはしないだろうか。浄土宗寺院で行われる十夜は、収穫祭の行事として習合しながらも、その意図が時代を経て、宗教儀礼としての色彩を濃くした結果、関東に限らず、西日本の亥の子の地域であっても相反することなく実施されることとなっているのであろう。

第3章 丹波地方の亥の子行事

第1節 畑野町の民俗

畑野町の地誌

畑野町は、京都府亀岡市の中心から西北に15㎞の地点にある山村である(下図)。海抜、300~500m。市内有数の高地、豪雪地帯である。周囲を高い山に囲まれ、谷間から流れ出す大路次川に沿って点在する土ケ畑、広野、千ケ畑の三村よりなる。

人口は、近年減少傾向にあるが、大阪方面に近い事より、最近になって宅地開発が進み、広野を中心として転入者が増加している。農業を生業とするが、山間寒冷地である為、裏作はあまり行われていない。田畑の面積が少なく、段々畑が多い。農業以外では、炭焼き、寒天の製造(下図)が行われている。

今日では、建設業や会社勤務によって生計を立てる人がほとんどである。

畑野町の三ケ村は、現在の行政上では亀岡市の同じ町であるが、古く藩政期には、広野、千ケ畑は亀山藩(現在の亀岡市)、土ケ畑は園部藩(現在の船井郡園部町)に属していた。地図上でも分かるとおり、広野と千ケ畑はほぼ隣接しているのに対して、土ケ畑はややこの二村から隔絶した状況にある。この為に通婚圏についても、土ケ畑では以前より隣接した大阪府能勢町や船井郡園部町との交流が盛んであった。また習俗にも違う点が多々見受けられる。そこで亥の子行事についても、土ケ畑と他の二村を比較しながら、見ていくことにしよう。

亥の子の日と参加資格

亥の子が行われる日時は、三村とも10月より1ケ月遅れの11月亥の日である。これは、旧暦の10月亥の日を新暦で行う場合、正確に旧暦に合わせるよりも、ほぼ時期的に合致する1カ月遅れの月を選択した結果である。ところが、実際、村の中においての人々の意識としては、亥の子は11月の行事という感が強い。新暦が採用されてからは、特に農事暦として行われている諸行事が、実際の季節感、農作業の進行等に対応した行事であることから、旧暦の日付を希薄にしたことは否めない。なお亥の日が二度あるときは、初亥の日、三度あるときは、中亥の日に行うことになっている。時間は、夕方の7時頃から開始される。

参加者は、小学校と中学校の男子。土ケ畑では、8月24日の送り盆(サンヤレ)に参加しない子供は、亥の子に参加する資格がない、と言われている。この両行事を結びつけるかのような決まりごとは、一見すると趣の異なる行事が、村社会あるいは子供社会の中において関連を持って存在していることを示唆しており、大変興味深い。つまり、8月24日といえば、全国的には地蔵盆が行われる時期である。京都市内などでは街角の地蔵堂などに子供達が集い、遊びなどをすることが見受けられる。この子供行事は、古くは地蔵信仰に基づくものであったと言われており、家、あるいは村全体にまつわる祖霊以外の、諸々の霊(あるいは仏)を、村の一定の場所(時として村境が多い)に祀り、鎮める意味があるとされている。近年、京都市の事例のように子供行事の様相を呈しているのは地蔵=児童、という同じ音から変化したと考える立場と、地蔵尊自体に子供の姿を見出し、先述した諸々の霊(つまり行き場のない子供の霊、浮遊する霊)を祀る立場が考えられるが、どちらにしても本来祀りの主催者は大人であった。それが零落した結果、子供の祭りとして定着していったものかと考えられる。実際、京都市以外の地域においては、地蔵盆はまだまだ大人社会の行事として行われている事例が多いのである。11月亥の日に行われる亥の子行事も、本来大人社会の行事であったものが、時間の経過とともに子供行事に零落していった、とする本論文の流れに従えば、この8月に行われる行事との関連、ここ畑野町土ケ畑での両者の結びつきは、自然と明らかとなるように思える。

土打ちと歌

土を打つ風について、三カ村とも「イノコ」と称する藁束で地面を打つ。特に土ケ畑では、藁の中にズイキ芋の茎を入れ、細縄で縛る方法でイノコを作る。このズイキを入れることについては、前節にて述べたとおり、行事の結果としては、藁束が土を打つ呪具として定着しているが、もともと藁束は、祭りを行う中での神に捧げる供え物であった。収穫を感謝し、収穫された藁束に作物を包み供えたのである。一方、土を打つことは、別の意味で必要であった。収穫を終えた大地に、新たな活力を注ぐ必要がある。もっと言えば、作神を大地に封入する儀式が行われることになる。中国地方で顕著に見られる石イノコは、まさに建築儀礼の地突き、その石が神聖な神宿るものであるなら、大地の復活を期待する意図があるとしても不思議ではない。藁束のイノコは、道具は違っていても、意図する心象は同根のものである。

土を打つ時に唱える歌は、三カ村とも「イノコのぼたもち祝いましょ、一つや二つで足りません、おひつにいっばい祝いましょ」と唱える。ただしその後の文句が、土ケ畑と他に二村とで違いがあるのである。千ケ畑・広野の場合「倉にも千石祝いましょ」と付け加える。それに対して土ケ畑では、ここまでの歌で一区切りとなり、歌い終わってその家からお金などを貰うと「福の神まいこめまいこめ」と歌う。前者の場合、「~祝いましょ」という繰り返しの文句であり、歌い出しからの引き続いたものであると思われるが土ケ畑の場合は、訪問した家から差し出される物(お菓子・お金)の有る無しによって「福の神」が舞い込むように祈願するかしないかが決まるのである。岡山県などでは、物をくれない家があると、「鬼を生め蛇を生め角のはえた子を生め」などと言う。この場合は、何もくれないので、悪いことが起こるぞ、と言っているのであり、土ケ畑の「福の神~」の歌と、言葉と歌う条件が違うものの、意図するところは同じである。こういった亥の子を主催する側(子供)と訪問を受けた家との間に交わされる物と歌のやりとりは、収穫に感謝し、神に供え物をし、その見返りとして良い結果(福)を保証されるということである。このことは、まさしく子供達は、神の使い、神そのもの(神が憑依したもの)であり、イノコを搗いて回るという遊びは、実は神聖な収穫感謝の儀礼であると考えられる。

千ケ畑では、亥の子の日に、若者たち(青年会)が、畑を荒し回ったという。特に、村内で憎まれているような家の畑を荒らすのである。ところが、この日は亥の子の日なので、荒らされた家は、何も言うことは出来ない、とされている。子供達が亥の子をする日に合わせ便乗した若者の悪戯、という説明だけでは理解しがたい行為である。これは、実際悪さを行っているのは子供達より世代の違う若者となっているが、亥の子行事を広角的に捉えた場合、行う世代は大きな問題ではない。時間の経過、時代の変化に伴い、もともと行われていた行いが、形や意味合いを変え分化しているのである。主催している集団も移行している、と考えるのは、前章で述べたとおり、本来亥の子行事は、大人の行事であったものが、子供の行事として零落した、とする考えのとおりである。したがってある行為は子供が、別の面には若者が、という分化が起こりうる。つまり畑を荒らす行為自体は、古くから行われていたものとは言えない面がある。ここで重要な点は、こういった悪戯を村の人々が咎めてはいけない、という事にある。このことは、一般の人ならば通用しないことでも、有る限られた日、限られた人間だけが、特別な扱いを受ける、ということであり、もっと言えば、この集団には、侵すことの出来ない性質があること、神格が備わっている、ということなのである。

亥の子の日は、子供達が土打ちをしながら、来訪神として、各家を回る行事であり、その神には、特別にもてなしをすることが定められている。直接お金を供えることもあれば、畑の作物を差し出すこと(神が畑を荒らすことも含め)もあるのである。

亥の子の神

亥の子の神として、当地では何と呼ばれているのであろうか。千ケ畑では、亥の子の日には、通常のものよりひと回り大きいボタモチを作り、籾すりの臼に供える。それで亥の子の神のことは「ウス(臼)ノカミサン」と言う。古来より、日本人に共通の物に対する信仰は、特に生業と関わりの深い道具に、神聖なる性格を求め、生業を助け、収穫を迎えることが出来た感謝の念を捧げるのである。収穫に際しては、さまざまな道具が使用されるが、その最終段階となる籾すりの作業が終われば、あとは正月を待つこととなる。この時期を区切りとして、収穫感謝の祭りを行うのである。丁度旧暦でいえば10月中頃、現在の暦で11月の亥の子の日、ということになる。また、亥の子の神については、この地域のなかでもさまざまな呼び方がある。土ケ畑では「ヒャクショウ(百姓)ノカミサン」と言って、農作業全般にわたっての関わりが強い名称であったり、また亥の子の日の神、ということから「イノカミサン」と呼ばれることもあると言う。

千ケ畑・土ケ畑のどちらの呼び名も、収穫に感謝する対象としての農業神であることに違いはない。亥の子の日は、時期的に農事暦として収穫が無事終了したことが確認できる喜びの日である。その日に新穀の米を使用したぼたもちを作り、神に感謝するのである。

第2節 収穫祭の中での亥の子

畑野町では、前節で挙げた亥の子行事の他に、収穫に感謝し、祝う日がいくつかある。まず農事作業とむすびついたものとして、稲刈り、脱穀、籾すりの各段階ごとに、使った道具にカヤクゴハンを供える日である。これらは、各家の作業段階に合わせて行うため、村の行事として一定の期日があるわけではない。家ごとに違うのである。それに対して、村内において一定の日を決め、全員が参加する形で行う祭りの日がある。

土ケ畑では9月15日にホウゼ、10月13日に秋祭りがある。ホウゼは、豊穰に通じる意味があり、命名されているものかと思われる。各家からテザカナ(料理)、酒を持ち寄り八幡神社(下図)で食事をする。

また古くはズイキ芋のご飯を作った。10月に行う秋祭りは、同じく八幡神社で神主に祝詞を上げてもらい、以前は巫女による湯立て神事を行っていた。終了後は、ホウゼの行事と同じく、料理・酒を持ち寄り食事をする。時期的には、稲刈りの作業が終了し、一段落つく頃である。

亥の子は、秋祭りから1カ月後、11月中旬ごろとなる。現代の農事暦で見れば、この時期は、稲の収穫(稲刈り)が終了し、脱穀籾すりの段階も終わり、新米として食することが可能となる頃である。しかしこれでは、いままで紹介してきた諸論でいう「亥の子は刈り上げ祭り」ということから大きくずれる。刈り上げの祭りならば、現在秋祭りとして村内で行う頃がもっとも適切な時期である。『民俗学辞典』の解説には次のような説明がある。(・)

古くは稲を穂のまま貯蔵する期間が長く、脱穀、調整は引き続いた作業でなかった。(小野重朗)

近世の農機具の進歩によって、稲の収穫に関して、脱穀が引き続いて行われ、農作業は、秋の早い時期に集中(連続)して行われることとなり、それまで、農作業の節目に合わせて行われた行事が、形や意味を変え、一方で従前の時期に留まって行われたり、また一方で新たに農事暦に合わせた行事が生み出されてきたのである。竹田聴洲は次のように述べている。

しかるに稲作が今もなほ国民生活の上でこれほど重視されるにかかわらず、それに比べれば収穫儀礼の直接的表出は極めて微かといわねばならない。多くは一寸見ただけでは意味も不明な子供行事に零落していて、民俗学者が苦心惨憺してやっと意味をつきとめ得た位であるが、始めからこうだった気遣いはなく、それは大きな変化を経た後の姿でなくてはならない。言いかえれば中核となるものが他の何ものかに吸いとられて姿をかえたのであって、これを吸いとった最も主要なものの一つは村氏神の秋祭、そして今一つは十月仏事であって、浄土宗、天台宗の十夜などは中でもその代表的なものではないかと思われる。(・)

つまり亥の子行事が子供の行事として零落してしまったことは、以前大人がやっていた行事の本来の意味が失われつつあることを意味する。だから大人は、祭りの管理権を取り戻し、本来の機能を再構成し、新たに亥の子に変わるものを作らねばならない。収穫が終わったのに黙ってはおられなくなり、ちょうど刈り上げが終わった頃に一つの祭りを設ける事が必要となった。畑野町において、それはホウゼであり、秋祭りであるわけだ。御馳走を作り、酒を飲み、一年の労をねぎらい、単調な毎日にはずみをつける日でもある。

畑野町に限らず、全国には古い由来をもつ神社、それにまつわる諸行事があるが、特に秋の収穫を感謝する祭り(秋祭り)については、本来収穫祭であった亥の子が、子供の管理にゆだねられてから後に、新たに大人の手により起こったものと考えたい。

以下の写真

1978年12月14日 筆者撮影

1978年11月9日 筆者撮影 その他

亥の子行事 補遺(2013.11.17.)

<現在の畑野町の亥の子>

この論文執筆時(昭和53年)において、畑野町の3ヶ村(土ヶ畑・広野・千ヶ畑)のすべてにおいて亥の子行事が実施されていました。

それから35年、平成25年11月、久しぶりに訪れた畑野町では、町内で亥の子行事を行っていたのは土ヶ畑の1ヶ村のみでした。他の地区は、住宅開発により人口は増えているものの、農耕に関連した行事であることもあって、都会育ちの若い家庭には、積極的に受け入れることもなく、地元の子供も少なくなり行事は途絶えてしまったといいます。

ただ土ヶ畑でも、今まで続いてきたとはいうものの、児童数の減少で、当日参加していたのは、わずか3名でした。そして夜道を歩くので交通安全と防犯の点から区長さんら2名の大人も、3人に交じって亥の子突きをされていました。

また事前に町内全戸に、この日「亥の子」で各戸を回る旨が連絡されていて、年寄だけの家や平時は他所で暮らしているような家からは、前もって子供たちに渡すお金を区長に預けている、というところもありました。

かつては子供だけで、行事を管理していたものが、大人(自治会関係者)も加わって、村全体で守っていこう、という形に変化していったといえます。

以下は当日の模様です。

旅 ・ OH!STATION

旅 ・ OH!STATION